Bremen startet Pilotprojekt: Digitale Arbeitszeiterfassung für Lehrkräfte

Transparentes Zeitmanagement an Schulen – Was Lehrkräfte und Schulleitungen aus dem Bremer Pilotprojekt lernen können

Zum Schuljahr 2025/26 beginnt Bremen ein bundesweit einzigartiges Experiment: Lehrkräfte sollen ihre Arbeitszeit digital erfassen. Unterstützt von der Deutschen Telekom Stiftung wird in einem Pilotprojekt untersucht, wie Transparenz im Zeitmanagement den Schulalltag verändern und Lehrkräfte entlasten kann.

Warum mehr als Unterricht zählt

Die Arbeitsbelastung an Schulen ist seit Jahren hoch. Offiziell erfasst wird bisher fast ausschließlich das Deputat – also die Zahl der Unterrichtsstunden. Doch viele Aufgaben wie Korrekturen, Elterngespräche, Konferenzen oder Projektarbeit bleiben im System unsichtbar. Studien, etwa von Bildungsexperte Mark Rackles (2023), kritisieren dieses Modell als unzeitgemäß. Es verhindere Teamarbeit und blende zentrale Tätigkeiten für die Schulentwicklung aus.

Ziele des Bremer Projekts

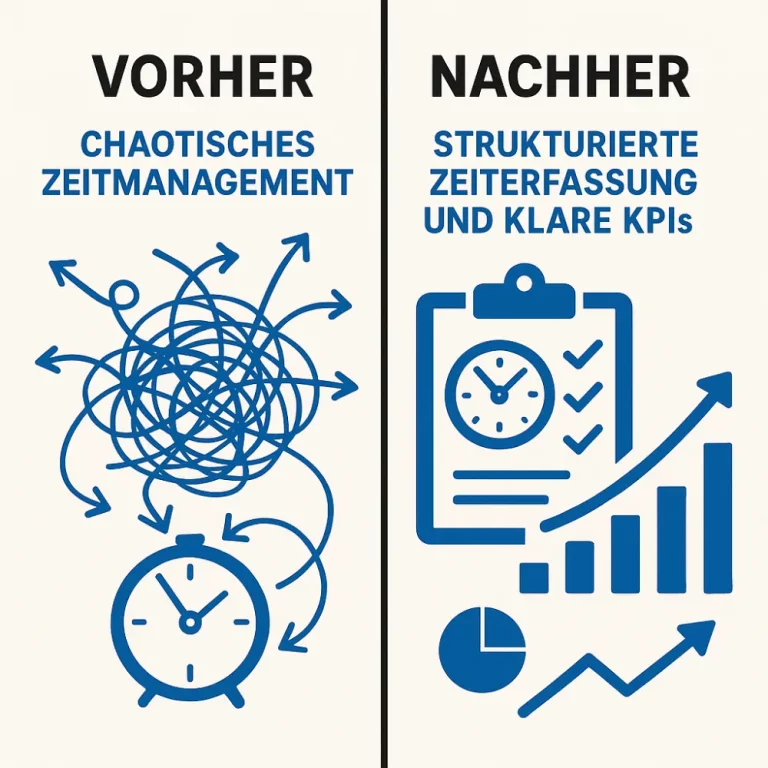

Die digitale Zeiterfassung soll ein realistisches Bild der Arbeitsrealität liefern. Schulen erhalten dadurch drei zentrale Möglichkeiten:

- Transparenz: Lehrkräfte sehen, wofür ihre Zeit konkret eingesetzt wird.

- Ressourcensteuerung: Schulleitungen können Aufgaben gerechter verteilen.

- Neue Modelle: Daten eröffnen Spielräume jenseits des starren Deputats.

Im Fokus steht nicht Kontrolle, sondern Entlastung: Lehrkräfte könnten feste Zeiten für Kooperation oder Innovationsprojekte reservieren, während andere Aufgaben an Verwaltung, Sozialarbeit oder IT-Fachkräfte übergehen.

Datenschutz als Schlüssel

Entscheidend für die Akzeptanz ist der Umgang mit Daten. Die Erfassung soll nicht zur individuellen Leistungsbewertung dienen, sondern ausschließlich zur organisatorischen Weiterentwicklung. Vertrauen zwischen Kollegium und Schulleitung gilt als Voraussetzung.

Praxisbeispiele

Erfahrungen zeigen, dass auch intuitive, haptische Lösungen wie der Zeiterfassungswürfel TimeSpin im Bildungsbereich auf Akzeptanz stoßen. Je unkomplizierter die Nutzung, desto höher die Bereitschaft zur Anwendung.

Bremen als Vorreiter

Mit dem Projekt setzt Bremen ein Signal: Schule darf nicht allein in Unterrichtsstunden gedacht werden. Gelingt das Experiment, könnte es Modellcharakter für andere Bundesländer haben – und neue Wege für ein transparenteres, gerechteres Zeitmanagement im Bildungswesen eröffnen.